Digitalisierung archäologischer Grabungs- und Felsbild-Dokumentationen aus dem nordöstlichen und südwestlichen Afrika

Seit mehr als 60 Jahren finden am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität zu Köln kultur- und umweltgeschichtliche Forschungen in den Wüstengebieten Afrikas statt. Die Sicherung und Erschließung der dabei gewonnenen Daten betrachtet das Heinrich-Barth-Institut als eine seiner wesentlichen Aufgaben. Im Rahmen des Projektes „Nutzerorientierte Neustrukturierung der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB)“ wurden nun Fotodokumentationen von zwei durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Langzeitprojekten – „Felsbilder im Hohen Brandberg“ (Namibia) und „Regionale Klimaentwicklung und menschliche Besiedlung zwischen Niltal und Zentralsahara (A1)/SFB 389: ACACIA“ (Ägypten) – digitalisiert.

Die im Projekt digitalisierten Datensätze wurden gleichzeitig über das „African Archaeology Archive Cologne“ (AAArC ) online zugänglich gemacht.

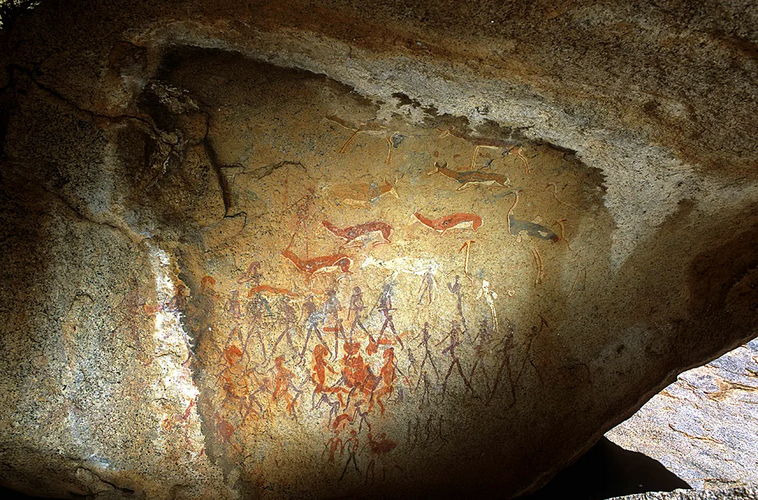

Im Rahmen des Brandberg-Projekts erstellte der 1985 verstorbene Harald Pager in den Jahren zwischen 1977 bis 1985 eine Dokumentation von mehr als 43.000 einzelnen Felsbildmotiven von 840 Fundstellen im Brandbergmassiv (Daureb in der Sprache der dort ansässigen Damara). Pagers Hauptaugenmerk lag auf dem Durchzeichnen sämtlicher erkennbarer Bilder auf Transparentfolien direkt vom Felsen. In seiner fotografischen Dokumentation der Felskunst konzentrierte er sich auf deutlich erkennbare Motive sowie auf die Ansichten der Fundstellen (Brandberg-Daureb Pager Dokumentation ). Getreu der archäologischen Maxime, dass die Fundumstände so wichtig sind wie der Fund, wurde jede Fundstelle in einer maßstäblichen Ansicht- und Aufsichtszeichnung wiedergegeben. Die umfangreiche Dokumentation ermöglichte zum einen eine strenge Systematisierung der Fundstellen und daraus abgeleitet die Modellierung eines Nutzungsmusters der Landschaft durch die prähistorischen Maler, zum anderen die Entwicklung eines textuellen Ansatzes (Lenssen-Erz: Gemeinschaft-Gleichheit-Mobilität. Köln 2001. ), der eine Strukturierung der Bilder und die Speicherung der Bildmotive in einer Datenbank auf eine solche Weise ermöglicht, dass auch detaillierte Handlungsparameter im gesamten Datenbestand (39.075 Figuren) abgefragt werden können (Brandberg-Daureb-Datenbank ).

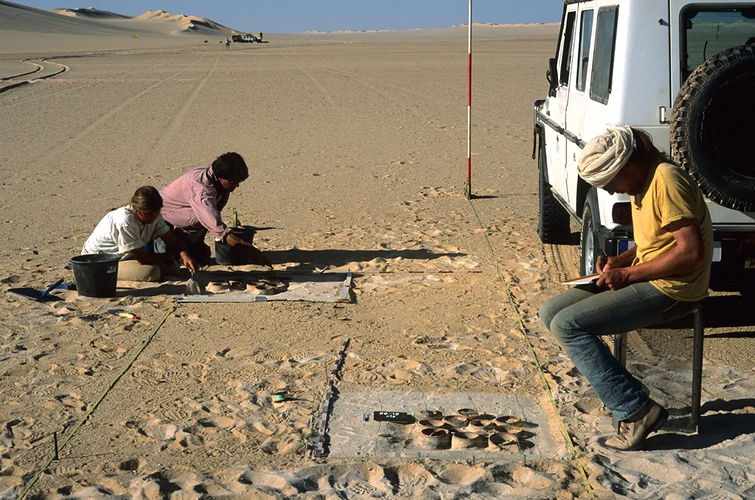

Die Forschungen in Ägypten waren Teil des Sonderforschungsbereichs 389 , einem zwischen 1995 und 2007 an der Universität zu Köln eingerichteten Langzeitprojekt, dessen zentrales Thema in seinem Akronym „ACACIA“ – Arid Climate, Adaptation, and Cultural Innovation in Africa – Ausdruck findet: die Reaktion des Menschen auf die Herausforderungen der ariden Gebiete Afrikas, auf die spezifischen Anforderungen einer Umwelt, die durch eine starke Variabilität zentraler ökologischer Faktoren geprägt ist. Grundlegend war dabei der Gedanke, dass menschliche Gesellschafen ihre Anpassungsstrategien an eine in vielerlei Hinsicht instabile Umwelt immer wieder überprüfen und innovativ verändern. Im Fokus des hier behandelten Teilprojekts standen die Zusammenhänge zwischen klimatischen und landschaftlichen Veränderungen einerseits und menschlicher Besiedlung im ägyptischen Teil der Ostsahara andererseits, sowie deren Auswirkungen auf die Entwicklungen bis zur Entstehung der altägyptischen Hochkultur. Die Untersuchungen ermöglichten eine Rekonstruktion der Kultur- und Umweltgeschichte der vergangenen 12.000 Jahre, von der ersten menschlichen Besiedlung nach dem Ende der letzten Eiszeit bis zur pharaonischen Nutzung der heutigen Wüstengebiete.

Zwar sind wesentliche Ergebnisse beider Projekte veröffentlicht – u. a. in sechs doppelbändige Monographien zur Felskunst des Brandbergs sowie in zahlreichen Monographien zur Ur- und Frühgeschichte Nordost-Afrikas –, doch lagerte ein Großteil der Primärdaten bislang lediglich in analoger Form im Archiv des Kölner Instituts. Hierzu zählen vor allem Farbdiapositive der Felsbilddokumentation in Namibia und der archäologischen Ausgrabungen in Ägypten. Ungeachtet guter Lagerung büßen diese mit der Zeit ihre Farbtreue ein, was für Felsbildfotografien wie für archäologische Befunddokumentationen einen signifikanten Informationsverlust bedeutet. Während die Fotografien der Felsbilddokumentation aus dem südlichen Brandberg bereits mit Mitteln der DFG digitalisiert und über AAArC zugänglich gemacht worden sind, wurden in diesem Vorhaben die Kleinbild-Diapositive aus dem wenig erforschten nördlichen Teil des Brandbergs sowie sämtliche Farbdiapositive aus dem in Ägypten durchgeführten Projekt des Sonderforschungsbereichs ACACIA digital verfügbar gemacht.

Insgesamt wurden mehr als 20.000 Objekte digitalisiert und mit Kontextinformationen versehen. Die Digitalisierung der Dokumentation der Forschungsprojekte ermöglicht nicht nur eine dauerhafte und verlustfreie Archivierung, sondern vor allem der wissenschaftlichen Gemeinschaft, besonders auch Kolleginnen und Kollegen sowie Studierenden in den afrikanischen Partnerländern, den umfangreichen und offenen Zugang zu den Primärdaten und vermittelt darüber hinaus in Tausenden von Fotografien einen lebhaften Eindruck der Forschungsarbeiten.

Förderung

Das HBI übernahm Planung und Durchführung des Projekts und hat darüber hinaus die Digitalisierungsarbeiten bezuschusst. Der Großteil der Digitalisierungsmaßnahme wurde durch Mittel aus dem Rettungs- und Zukunftsprogramm NEUSTART KULTUR der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) finanziert.